一枚の商品写真に写っている商品の色を変えて、複数のカラーバリエーションの写真を作る方法の一例です。

この記事ではAdobe® Photoshop®を使います。

※あくまで一例です。人によってやりやすい作業方法は異なるかもしれません。

大まかな作業の流れ

- 色を変える物の部分の選択範囲を作ります。

- 色の見本を見ながら明るさ、コントラストなどを調整します。

- 色の見本を見ながら色を着けます。

- 不自然ならさらに微調整を繰り返します。

- 部品など細かい部分の処理をします。

モニターについて

商品写真を作るなら写真のデータの色を正確に表示する必要があるためカラーマネジメントモニターを使います。

フォトレタッチの仕事などをしているなら測色器を使って定期的に自分でカラーマネジメントモニターをキャリブレーションします。

EIZOのカラーマネジメントモニターなどは工場出荷時に正確にキャリブレーションをしてあるので、そこまで色にシビアな仕事をしているわけでなければ自分でキャリブレーションしなくてもある程度正確に表示できます。

参考記事

色の見本の確認の方法

色の見本が画像データの場合

別の時期や別の場所などで撮影された複数のカラーバリエーションの写真のデータの色を見本として使うこともあるかもしれません。

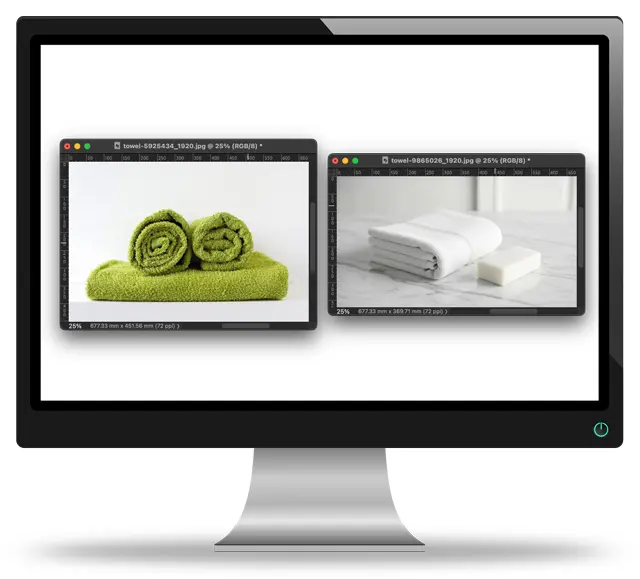

その場合はモニターに色見本の画像データと色変更作業をする画像データを並べて表示して、色見本の画像データと今回色変更するデータが同じ見た目になるように作業します。

今回作業する画像データと、色見本の画像データを並べて表示

モニターの明るさや色合いについて

色見本の画像データと作業する画像データを同じモニターで表示するので、モニターの明るさや色温度は80dc/m2でも100cd/m2でも5000Kでも6000Kでも基本的に問題ありません。

色見本の画像データの扱い方

画像データの開き方

色見本として使う画像データは以下のように開きます。

カラープロファイルが埋め込まれていれば埋め込みプロファイルを使用して開きます。

カラープロファイルが埋め込まれていなければ、sRGBの画像だと判断できる場合はsRGBで開き、どのような色空間のデータか判断ができない場合は問い合わせます。

画像データのカラープロファイル

色見本の画像データのRGB値を参照して作業をできるように、作業する画像データと色見本の画像データでカラープロファイルを統一しておきます。

たとえば作業する画像データがAdobeRGBなら色見本の画像データもAdobeRGBにプロファイル変換しておきます。

商品の実物や素材のカラーサンプルなどが色見本の場合

商品の実物や素材のカラーサンプルなどを色見本として作業する場合、高演色性の照明を設置した事務所内の高演色性のデスクライトを設置した台などで色見本を見て作業します。

または標準光源装置などで色見本を見ます。

※事務所の天井の照明は高演色性でない普通の照明でデスクライトだけ高演色照明にした場合、演色性の低い光が混ざるので十分には正確な色を観察できません。

商品の実物や素材のカラーサンプルを見ながら作業する時の例

参考記事

照明とモニターの色温度

照明とモニターの色温度を同じにしておきます。

色温度が約5000Kくらいの昼白色の高演色照明の光で色見本を見るなら、モニターの色温度も5000Kにします。

色温度が約6500Kくらいの昼光色の高演色照明の光で色見本を見るなら、モニターの色温度も6500Kにします。

照明とモニターの明るさ

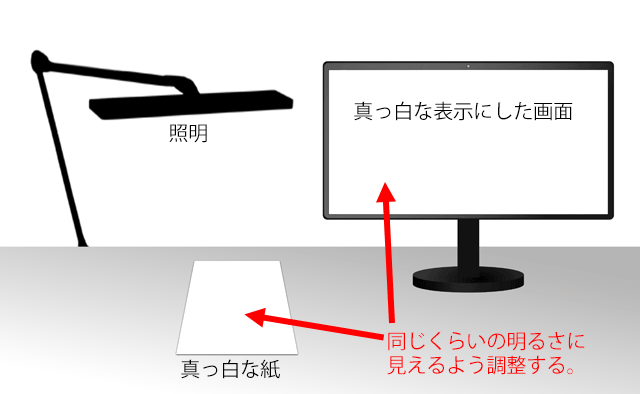

色見本を置く場所の明るさとモニターの明るさが同じになるようにします。

色見本を置く場所に真っ白な紙などを置き、モニターに真っ白な物を表示しておきます(例えばデスクトップの壁紙を真っ白な無地にしたり、ワープロソフトで真っ白な新規ドキュメントを作って表示するなど)。

色見本を照らすデスクライトの明るさを変えたり、色見本を置く台とデスクライトの距離を変えて色見本を置く台の明るさを調整できます。

カラーマネジメントモニターはキャリブレーションをするときに輝度の目標を変えることで明るさを変えられます。

色見本を置く場所とモニターが同じ明るさになるよう調整

照明とモニターの明るさを合わせる体的な手順の例

例えば以下のような手順で調整すると色見本を置く台とモニターの明るさを同じにできます。

はじめにカラーマネジメントモニターのキャリブレーションをします。色見本を見る照明の色温度が約5000Kくらいなら、モニターの色温度も5000Kになるようキャリブレーションします。輝度は例えば100cd/m2など自分が作業しやすい輝度になるようキャリブレーションします。

次に色見本を置く台に真っ白な紙などを置き、モニターはRGB(255,255,255)の真っ白な表示にしておきます。

色見本を置く台を照らすデスクライトの明るさを調整したり、デスクライトを台に近づけたり遠ざけたりして、色見本を置く台に置いた真っ白な紙の明るさが真っ白なモニターの明るさとほぼ同じ明るさになるように調整します。

物の色を変更するごく簡単な例

1色の商品をスタジオのような場所で白やグレーの背景で撮影した写真を、商品の明るさと同じくらいの明るさの別の色に変更するだけなら作業は簡単です。

Photoshopの初歩的な使い方を知っていれば作業できます。

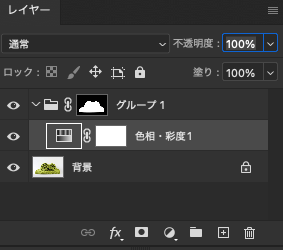

自動の選択機能や手動の選択ツールで商品を選択し、「選択とマスク」で自然な状態に調整するなどして、「色相・彩度」で色相を操作すると色は変わります。

商品の部分に選択範囲を作る

「色相・彩度」の調整レイヤーを乗せる

「色相・彩度」で色相を操作

色を変更した結果

この方法では元の色と似たような明るさの色には変更できます。

しかし、白っぽいタオルを紺色に変えたり茶色のタオルを水色に変えるなど明るさが大きく異なる色に変えることはできません。

一枚の商品写真から複数のカラーバリエーションの写真を作る具体的な手順の例

元の画像と色見本で明るさが大幅に異なるような場合は通り一遍な操作ではうまくいかず、Photoshopの少し込み入った操作が必要になります。

以下の白いタオルの別の色のパターンを作ってみます。

例として、白いタオルを緑のタオルの色に変えてみます。

以下にあげる作業手順はあくまで一例です。

実際は元の写真の色や見本の色や物の種類などによって作業手順はまちまちです。作業ごとに最も早く自然に仕上げられる手順を考えるしかありません。

白いタオルの写真

白いタオルをこの緑のタオルの色に変えてみる

1.色を変えたい部分の選択範囲を作る

色を変えたい部分の選択範囲を作ります。

今回の例では白いタオルの部分の選択範囲を作ります。

たとえば、多角形選択ツールでタオルを手でなぞって囲みます。

白い背景で撮影された写真などで、「自動選択ツール」やその他のPhotoshopの自動の選択機能が使えそうな写真なら自動の機能を使ってみます。

多角形選択ツールで選択した例

「選択とマスク」で境界を調整します。

「選択とマスク」を使用している例

参考記事

今回の例ではタオルの手前はピントが合っていて左右の端はボケています。このようなピントの状態も再現するように選択範囲を作る必要があります。

「選択とマスク」だけでこのような調整が困難なら、「選択とマスク」の調整後にさらにマスクの一部分をぼかすなどの手作業で調整したりします。

選択範囲だけでは不自然になる場合は切り抜いてレイヤーを分ける

選択範囲を作って色を変更した結果、周囲の色にも影響するなどして自然な結果にならないこともあります。

単なる選択範囲だけでは作業が困難な場合は、選択範囲を切り抜いて背景と商品を別レイヤーにします。

今回の例なら、タオルの部分の選択範囲を作ったらその部分を切り抜いてタオルだけのレイヤーを作ります。

さらに、タオルのレイヤーをわずかに拡大するか、背景のレイヤーを少しタオルの内側に入れるなどして、タオルのレイヤーの色や明るさを変更した時に境界線が不自然にならないようにしておきます。

タオルの上に花が乗っているので、花も切り抜いて花だけのレイヤーとしてタオルのレイヤーの上に乗せた方が作業しやすいかもしれません。

今回の例の写真は手前はピントが合っていてタオルの両端の方はピントがボケているので、レイヤーの境界もこのようなピントの具合を再現した状態にします。

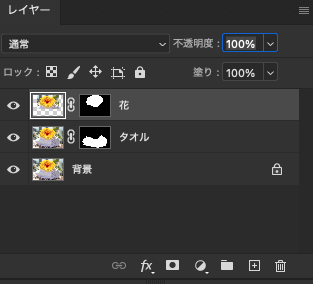

今回の例ではタオルの選択範囲を作ってレイヤーマスクにし、花も同じようにし、タオルと花のそれぞれのレイヤーに分けてみます。

タオルと花をそれぞれのレイヤーに分けた状態

2.一旦彩度を下げてみる

白いタオルに色を着けるならそのまま進めてもうまく行くかもしれません。

一方、白いタオルでも青白い色や黄色っぽい色などが感じられるなら色を着ける作業がしにくいかもしれません。

また、白ではなく何らかの別の色の商品写真を元画像として使ってカラーバリエーションを作るなら、元画像と大きく異なる色に変更するときに作業しにくいです。

そのまま色を着ける作業を進めてもうまくいかないようなら、下準備として彩度を下げたり0にしたりしてみます。

彩度を0にすると余計に不自然になることもあるので、写真ごとに判断します。

例えば彩度を0にした上で作業を進めてみて、いまいち不自然に感じるなら一度彩度を0にする調整レイヤーをオフにしたり、彩度を-70などに調整し直してみるなど、色々試してみて最も自然になる方法を採用します。

立体的な物体なら明るい部分は彩度が高く陰になっている部分は低く、また滑らかな表面ではなくタオルのように複雑な表面の物体ならタオルの繊維の陰になっている部分は彩度が低く繊維の明るい部分は彩度が高いなど、非常に複雑な彩度の分布になっています。

そのため、彩度を0にせずに-50なり-70なりにして元の画像の彩度を少し残しておくと、実際の商品の表面の彩度の状態を活かして調整できるのでより自然に作れる場合もあります。

今回の例では白いタオルに彩度の高い色が着いている部分がありそのままでは作業しにくそうなので、「色相・彩度」で彩度を0にしてみます。

彩度を0にしてみた例

3.ベタ塗りを「描画モード:カラー」で乗せてみる

色を変えていきます。

彩度0の場所は色相をどのように変えても無彩色のままです。

そこでベタ塗りを「描画モード:色相」ではなく「描画モード:カラー」で乗せて、色相と彩度を変更してみます。

※あくまで今回例として使っている写真の場合の作業例です。一旦彩度を0にしたりせずに元の画像の色のまま進めた場合は「描画モード:色相」でベタ塗りを適用するとうまくいくようなときもあります。最も自然に仕上げられる方法を写真ごとに判断するしかありません。

色見本の色の数値を確認

色見本の色の数値を確認してみます。

色の数値を確認して機械的に作業しても必ずしも自然な結果にはなりませんが、最終的に手動で微調整を行うにせよ、色の数値を利用すると作業に役立ちます。

画像データが色見本の場合

画像データを色見本として使用するケースなら、色見本の画像データ内の商品の測定したい色の部分をある程度の広さの選択範囲で囲み、メニューから[フィルター>ぼかし>平均]と進んで平均の色にしてみます。

色の数値を知りたい場所を選択範囲で広めに囲んで「ぼかし>平均」でぼかす

フィルターをかけた場所をスポイトツールでクリックしてRGB値を確認します。

実物が色見本の場合

商品や素材カラーサンプルの実物が色見本の場合は測色器で色を測定します。

※実物の測定値を写真に機械的に適用してみてもあまり近い色に仕上がらない場合も多いので、色を測定するか見た目だけで作業するかは作業の内容により判断します。

参考記事

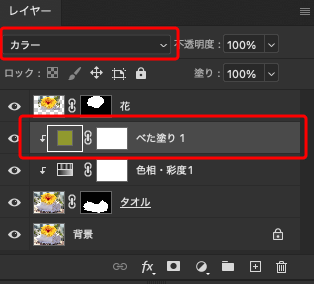

見本のRGB値のベタ塗りを「描画モード:カラー」で乗せる

色見本のRGB値を確認したら、そのRGB値のベタ塗りを「描画モード:カラー」で乗せてみます。

色を変えたい部分に「新規塗りつぶしレイヤー>べた塗り」を「描画モード:カラー」で乗せます。べた塗りのRGB値は色見本から取得したRGB値にします。

この段階ではまだ全然同じ色にはらないことも多いですが、この後調整を加えて見本と同じ色にしていきます。

色見本から取得した色のベタ塗りを「カラー」で乗せる

ベタ塗りを「描画モード:カラー」で乗せた例

4.明るさの調整

明るさを調整します。

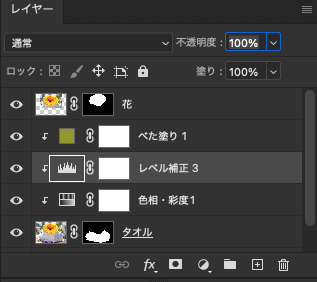

ベタ塗りのレイヤーの下に「レベル補正」の調整レイヤーを追加して明るさを調整してみます。

レベル補正の調整レイヤーを追加

白いタオルの最も明る部分はほぼ真っ白でRGB(255,255,255)に近い状態です。このような部分を暗くするためにはレベル補正の「ハイライト出力レベル」を下げます。

レベル補正のハイライト出力レベルを下げる

そのほか、中間調入力レベルなども動かして見本の明るさ・コントラストと近い状態にします。

中間調入力レベル

レベル補正で明るさを調整した状態

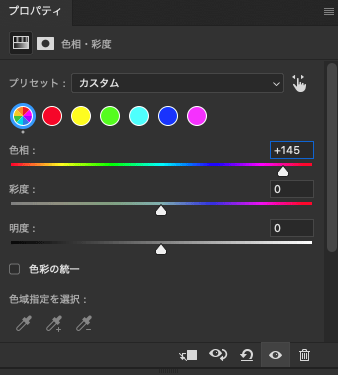

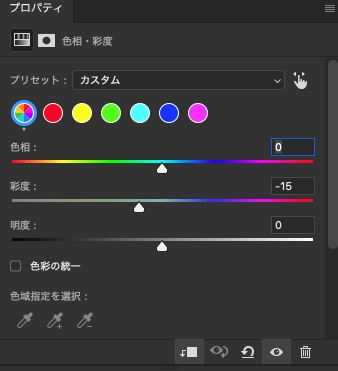

5.彩度を調整

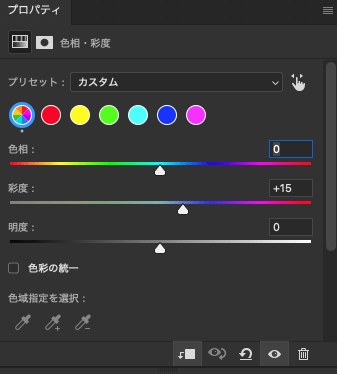

べた塗りの上に「色相・彩度」や「自然な彩度」の調整レイヤーを乗せて、色見本の見た目に近づくように彩度を微調整します。

「色相・彩度」の調整レイヤーを追加

「色相・彩度」で彩度を微調整

彩度を微調整した状態

6.コントラストを調整

コントラストを調整して見本の見た目に近付けます。

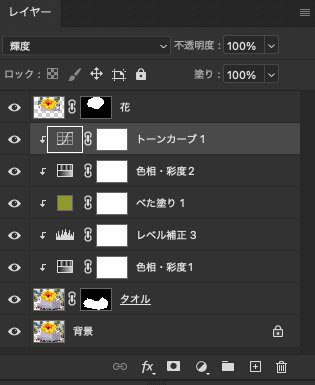

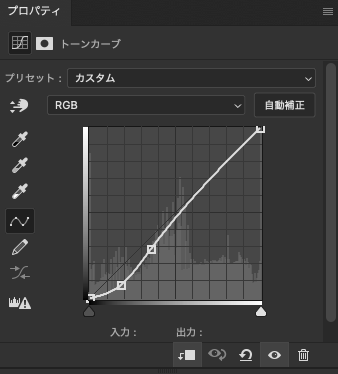

「トーンカーブ」の調整レイヤーを作ってコントラストを調整してみます。

今回の例ではハイライト側はそれほど変えず、シャドウ側を暗く調整してみます。

「トーンカーブ」の調整レイヤーの描画モードを「通常」にすると彩度も少し変化し、「輝度」にすると輝度しか変わりません。

いずれか望む結果になる方を選びます。

今回は「通常」で乗せています。

トーンカーブの調整レイヤーを追加

トーンカーブによる調整の例

トーンカーブでコントラストを調整した状態

7.明るい部分、暗い部分に分けて微調整

同じ色の物でも明るい場所は彩度が高く暗い部分は彩度が低く見えます。

そのため、明るい部分と暗い部分に分けて微調整をすることでより自然な見た目に近付きます。

今回の例では、この段階で明るい部分の彩度が低く感じるので明るい部分の彩度を上げる調整をしてみます。

「色域指定」で明るい部分を選択します。

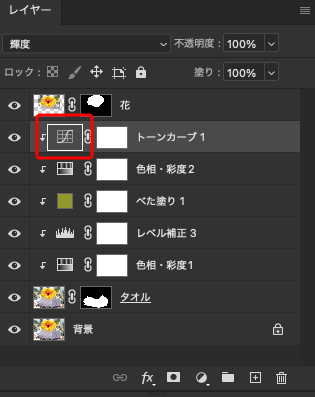

最後に作った「トーンカーブ」の調整レイヤーをクリックして選択された状態にします。

一番上に乗せた調整レイヤーをクリックして選択状態にする

メニューから[選択範囲>色域指定]と進んで「色域指定」の画面を表示し、「選択:指定色域」でスポイトで選択したいタオルの明るい部分をShiftを押しながら複数回クリックします。

「許容量」を変えて選択したい範囲が選択されるように調整します。たいていは30〜50くらいの範囲で操作すると希望通りになることが多いです。

OKをクリックします。

メニューから[選択範囲>選択範囲を変更>境界をぼかす]と進み、調整をかけたときに自然な結果になるように選択範囲の境界をぼかします。

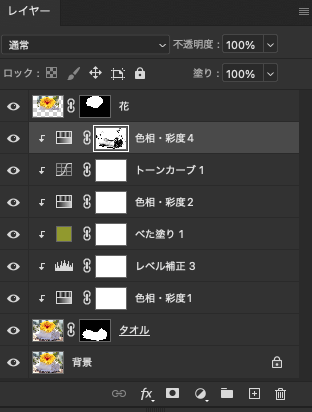

選択範囲を作った状態で「色相・彩度」の調整レイヤーを作ります。

明る部分を選択して「色相・彩度」の調整レイヤーを作った例

彩度を上げる調整をしてみます。

「色相・彩度」の調整例

※この段階で振り返ると、先ほどタオル全体の彩度を-15にして、今回明るい部分を選択して彩度を15にしたので、先ほどタオル全体にかけた色相・彩度のレイヤーマスクで明るい部分をマスクして暗い部分だけ彩度を下げれば良かったかもしれないという気持ちになります。その方がレイヤーの数も少なくできます。このようなことはよくあります。レイヤーを減らすためそのようにやり直したり、頭が混乱するならレイヤーは増えてもよいことにしてそのまま進みます。

明るい部分の彩度を上げた結果

暗い部分の色が少し不自然に感じれば、調整してみます。

例えば画像データを色見本としている場合なら、暗い部分を選んでRGB値を取得して作業中の画像データの暗い部分にべた塗りとして「描画モード:色相」で乗せてみるなどしてみます。

今回は色見本の暗い部分の色相を作業中の画像の暗い部分に適用してます。

色見本の画像の暗い部分の色を取得します。

色見本の画像の暗い部分の色を取得

先ほど作った明るい部分の彩度を上げる操作をした調整レイヤーのレイヤーマスクを選択範囲として読み込んで、選択範囲を反転して、今取得したRGB値のべた塗りの調整レイヤーを作り、描画モードを「色相」にします。

暗い部分にべた塗りを「色相」で乗せる

暗い部分の色相を調整した結果

8.調整を繰り返して仕上げる

まだ不自然な感じがしたり色見本と色の違いを感じる場合は、ここまでに作った調整レイヤーに対して微調整を繰り返したり新規に調整レイヤーを作ってさらに調整したりして色見本の見た目に近付けます。

「特定色域の選択」はかなり微妙な色の調整がしやすいです。

完成例

とりあえず完成です。

まだ不十分かもしれません。例えば明るい部分が色見本の方がもう少し黄色を感じて彩度も高く感じて、全体にも見本の方が彩度が高い感じもするので、もう少し微調整が必要かもしれません。

一応完成したものの、改めて見本と完成データを見比べていると意外に差が感じられることはよくあるので、その場合は微調整を加えます。

タオルに反射した黄色い花の色を再現する処理も加えた方が良いかもしれません。

もしテーブルが白っぽいなら、テーブルに反射したタオルの色を再現する処理も必要です。

十分だと思うところまで微調整を繰り返して色を近付けます。

作ったカラーバリエーションの画像

色見本

他の色のカラーバリエーションの作成

1枚作ったら、そのPSDデータを利用して別の色のカラーバリエーションも作れます。

商品や上に重なっているものの選択範囲や分けたレイヤーなどを利用して引き続き作ります。

全く異なる色のバリエーションは一から色を作りますが、すでに作ったカラーと似ている色のバリエーションなら作ったPSDデータの色の情報も再利用できます。

例えば青のバリエーションは作成済みなら、少し薄い青のパターンは既存のPSDファイルを複製して明るさなどを微調整するだけで作れるかもしれません。

描画モード「カラー」と「色相」の違い

商品のカラーバリエーションを作るような場合は描画モード「カラー」と「色相」を多用します。

例えばべた塗りレイヤーを乗せて色を適用するとします。

描画モード「カラー」の場合、雰囲気としては色相と彩度の両方が適用される感じです。

元の画像の色相と彩度は関係なく、彩度の高い赤のべた塗りを「カラー」で乗せると彩度の高い赤になります。

元の画像が完全な無彩色でも、彩度の高い赤のべた塗りを「カラー」で乗せると彩度の高い赤になります。

描画モード「色相」の場合、雰囲気としては色相しか適用さません。

元の画像が彩度が高い青なら、彩度の低い赤のべた塗りを「色相」で乗せると彩度が高い赤になります。

元の画像が彩度が低い緑なら、彩度の高い赤のべた塗りを「色相」で乗せると彩度が低い赤になります。

元の画像が彩度0の無彩色なら、どのような色のべた塗りを「色相」で乗せても無彩色のままです。

「カラー」で乗せると明るい部分も影の部分も同じ彩度になるので、影の部分の彩度が高くなったり、逆に明るい部分の彩度が低くなったりして不自然になることがよくあります。

そのようなことを考慮して、その時々で最も自然な結果になる描画モードを使います。

AIによる色変更について

AIで内製化できる作業は増えると思われる

昨今はAIを使って画像処理をできるツールが多数出てきて、PhotoshopにもAIを使った機能がいくつも備わっています。

画像編集ソフトの操作に慣れていなくてもAIを使って必要な画像処理ができるかもしれません。

AIで作るなら内製化できる作業も多いと思います。

AIで作った画像を嫌う人が多かったり、AIで作った画像はなんとなく不気味な感じがしてAIだと分かったりするので、注意は必要かもしれません。

現在はAIを使って自律して人を殺傷する軍事兵器が作られてすでに紛争地で利用されている状況になっている一方で国際的な規制の仕組みが全く追い付いていないことが報道されており、国際社会の一員である私たちとしてはAIについてはこの点も非常に気になります。

またAIを使って他人の性的な画像を作る犯罪が世界中で横行し大問題になっており、この点も対策をしなければなりません。

AIができる仕事なら内製化が可能なケースが多いと思われフォトレタッチャーに依頼する必要はない場合が多いと思うので、写真編集を仕事にしている私としては今のところAIでは困難で人間による作業が必要な仕事の依頼を頂いて手動で作業しています。

もし将来人間による写真編集作業がほとんど必要がない状況になったとしたら、写真編集以外の人間による作業が必要な別の分野の仕事に移っていくことになります。

以前NHKの教育テレビの人形劇で次のような物語を放送していました。ランプ販売で生計を立てていた人がいて、電気が普及して照明も白熱電球が主流になってランプが売れなくなり、電気を敵視したものの、これまでも時代と共に社会で必要な物は移り変わってきたのだと思い直し、ランプ販売業を閉業して在庫を処分して他の職業へ移っていきました。

「AIに仕事を奪われる」という表現について

以前読んだ経済学の本に、産業革命の頃にイギリスあたりでラッダイト運動/機械打ち壊し運動というものがあり、機械が普及したため必要な人手が減って、仕事を失った人たちが自分たちは機械に仕事を奪われたと思って機械打ち壊しを行ったりしたが、一見すると機械に仕事を奪われたように見えるが本質は機械に仕事を奪われたということではないというような説明が載っていました。では本質はどのようなことだと説明されていたかは忘れたので今度その本を読み返してみます。

最近よく言われる「AIに仕事を奪われる」という話は、機械打ち壊し運動のときに労働者が「機械に仕事を奪われた」と思い込んだのと話が似ているような感じがします。そもそも仕事は人間が衣食住に必要な物を作るためにしている作業で、AIでできる仕事が増えて人間の作業が減って文化的な活動に使える時間が増えるというなら分かりますが、AIに仕事を奪われて人間が飯を食えなくなるというのは経済学の本で教わった理屈などから考えて何かおかしいような感じがします。しかしなんとなくそう感じているだけであって、私は勉強不足で秩序立ててはほとんどよく分かっていないので後ほど改めて経済学の本や資本主義発達の歴史の本やその他の最近の本などを読んで調べてみます。

以上、一枚の商品写真に写っている商品の色を変えて、複数のカラーバリエーションの写真を作る方法の一例でした。

参考

「経済の基礎的知識をつなぐ根本的な考え方をきめ細かく追求することを通して、経済学の全容を平易に解明した入門書」